|

近日,在网上看到一则新闻。四川3位小学生凭“生物农药”获全国创新大奖一等奖。

3位小学生的作品《紫花鱼灯草粗提取物对三种常见蔬菜害虫的杀灭性探究》。这3个小同学在他们的家乡发现了一株怪草开紫花。奇怪的是这株草的周围都有被虫侵害的痕迹,唯独这株草未遭虫害。而且,动物也不吃。小学生的姥姥告诉孩子们,这叫“羊不吃”,也叫断肠草,是可以杀虫的。带着好奇心,这些孩子成立了兴趣小组。通过它们一年的实验,终于得出了结论,紫花鱼灯草有毒,对3种常见的蔬菜害虫有一定的触杀和喂杀作用,而且容易溶于水,没有残留。

看到这则新闻,我不禁想到了我自己的科学课。如果我们也能够多给孩子们创造这样的机会,让孩子们多观察,多实验。让他们能够感受到大自然的奇妙,发挥无限的可能性。

其实,在小学阶段,孩子对周围世界有着强烈的好奇心和探究欲望,他们也乐于动手操作具体形象的物体。在我们班就有一个小女生,古灵精怪的。自己看到什么样奇怪的现象就迫不及待的去观察,去实验。印象最深的就是讲造纸术的时候,她就仿照课本上的实验造出来一张属于她自己的纸。其实,学生对于科学的兴趣就是来源于实验,做实验可以提高学生的动手能力,让孩子们在“游戏中”学习知识,养成一定的科学素养。

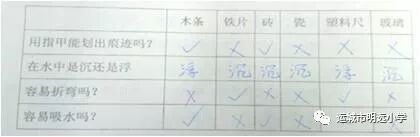

著名科学家牛顿说过:“没有大胆的猜测,就不会有伟大的发现”。猜想是创新思维的闪光。如果没有门捷列夫的大胆猜想,元素周期表就不可能应运而生。如果不是道而顿的阿拂加德罗的大胆猜测也没有化学上的原子——分子论。猜想是科学探究中的重要环节。所以,我们要引导学生在科学课上借助已有的经验勇于质疑,大胆猜测。在我的一节《物体沉浮能力》的课上,让孩子们凭借已有的生活经验猜想物体在水中的沉浮。因为每个学生的生活经验不同,每个孩子的想法也就不同。这样反而更促使学生深入到探究活动中。孩子们就经历了从猜想(假设)——验证——结论的一个很完整的科学探究过程。看来,科学不能仅仅靠猜测,需要合理的猜想再加上科学的验证,才会得出最准确的结论。

接下来,就要教会学生观察、测量、实验、记录、统计与做统计图表的方法。学会灵活和综合运用各种实验的方式和方法。教会孩子们怎样把自己观察到的,实验到的现象记录下来。

在我们的数据运用中,一般分三个环节。第一个环节,是在自主研究的过程中要认真记录自己小组的研究数据,根据数据,形成自己的结论。第二个环节,是在小组展示时,能够利用可靠的数据进行解释。第三个环节,是教师在总结时通过各小组的数据加以分析,得出实验的结果。这种方法也是教会学生在科学的探究过程中形成“学会尊重数据或证据,用证据说话”的科学态度。

总之,我们要做的就是使学生感受到——我是课堂中的一分子,每一个生活在科学技术高速发展时代的人,从小就明显地感受到科学技术所带来的种种影响。因此,从小就必须注重培养学生良好的科学素养,通过科学教育使学生领会科学的本质,乐于探究,热爱科学,用科学的思维方式解决自身学习,日常生活中遇到的问题。 |